Human resource development

人材育成

左官・大工の未来

Future

課題と取り組み

左官とは?大工とは?

What is SAKAN? What is DAIKU?

左官と大工は、構造と仕上げを担当する事から密接な関係性にあり、どちらも一人前と呼ばれるには5年から10年の歳月が必要です。

-

左官

左官

- 鏝で壁・床・天井などに材料(土・漆喰・珪藻土・モルタルなど)を塗り付ける事で、仕上げや下地処理を主な作業とします。また、床コンクリートを均し平滑に押えて仕上る仕事も行います。塗る美しさ、平滑さが求められ、より高い技能を習得する為には長い年月を必要とします。

-

大工

大工

- 木造建築物では柱や梁などの構造材を組み立てる作業から、断熱材充填、石膏ボード貼り、建具吊り込みなど幅広く作業を担当します。一職種で複数の職種工事をこなす事が出来る「多能工」であり、図面を読み、建物全体を理解して施工する能力を求められます。また、木の性質を知り、精密な加工と高度な技能が求められます。

※以下は国勢調査結果、一般財団法人建設経済研究所様より公表されている就業者予測を用いて独自の視点で予測している仮説であることをご了承ください。

左官と大工を取り巻く現状と未来予想

国勢調査から読み解く左官・大工の就労者数推移

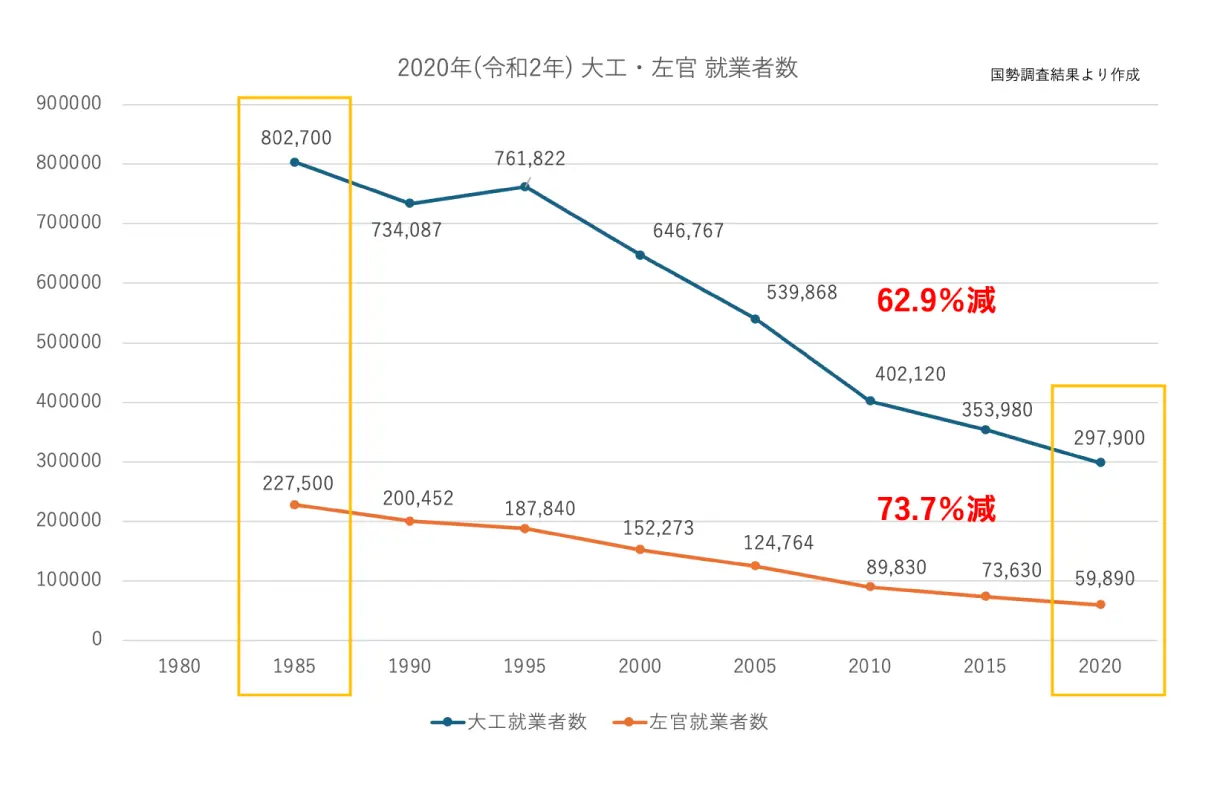

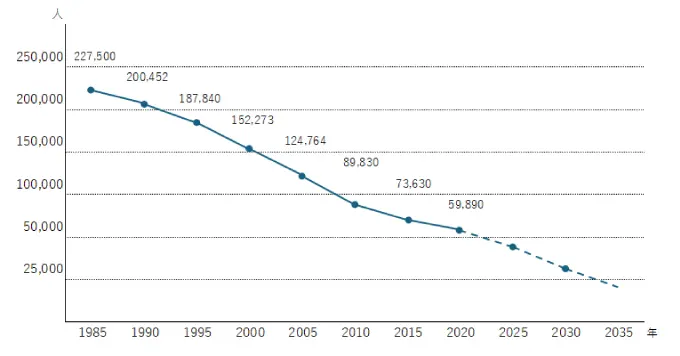

グラフは2020年の国勢調査による左官・大工の就労者数です。

左官・大工共に1985年から2020年までの35年間に約70%の就労者数が減少した事が分かります。バブル期以降、長く続いた建設投資の減少による建設大不況と機械化・工業化の台頭による施工の簡素化により、仕事が大きく減った事が最大の要因と考えられます。その結果、競争原理の下に元請のダンピング受注が横行し、専門工事業者は安値での施工を余儀なくされ、従業員である技能工を一人親方・個人事業主化するなどして何とか生き延びた時代でもありました。一人親方・個人事業主化する事で事業規模が小さく・数多くなった事で、個人の出来高を上げる事を優先しなくてはいけなくなり、個人として若年者を雇用・育成するお金も手間も掛けられなかった事が就労者数減少にダメを押しました。今も尚、一人親方・個人事業主の請負という形態は残っておりますが、濱﨑組では左官・大工共に従業員として雇用の安定と人材育成を行っています。

左官・大工の年代別就労者数とCCUSから読み解く“ 本当 ”の就労者数予測

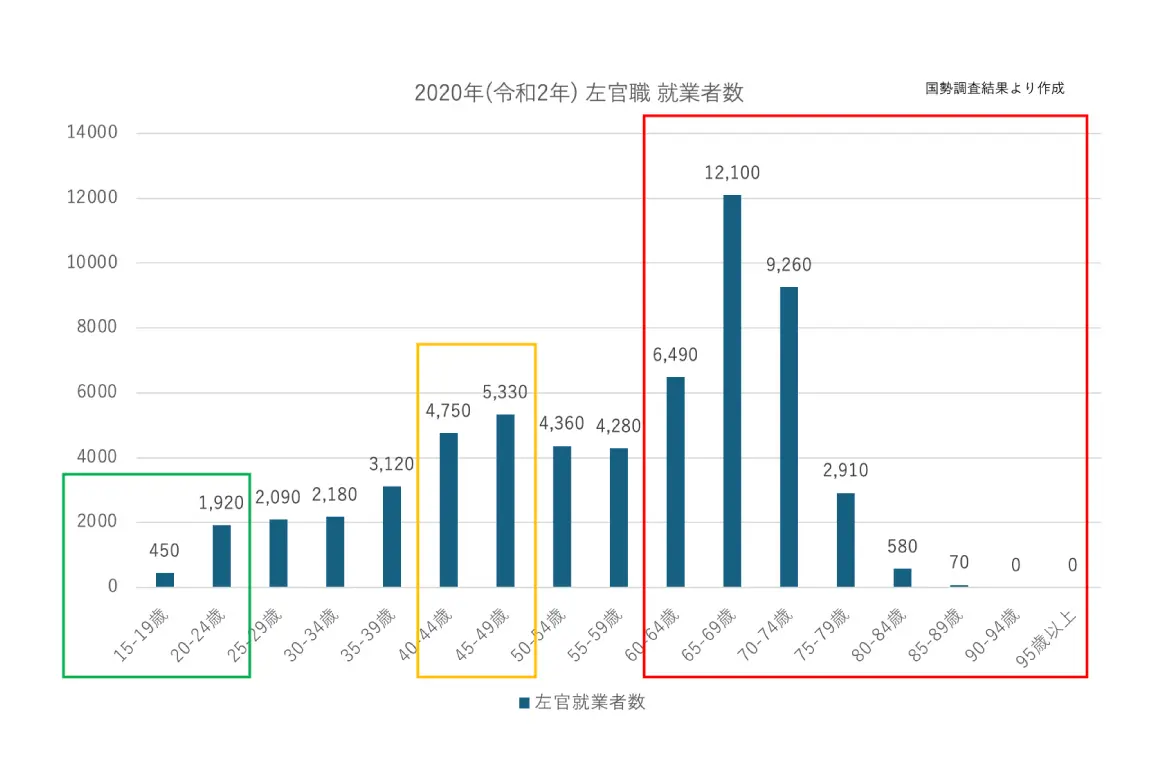

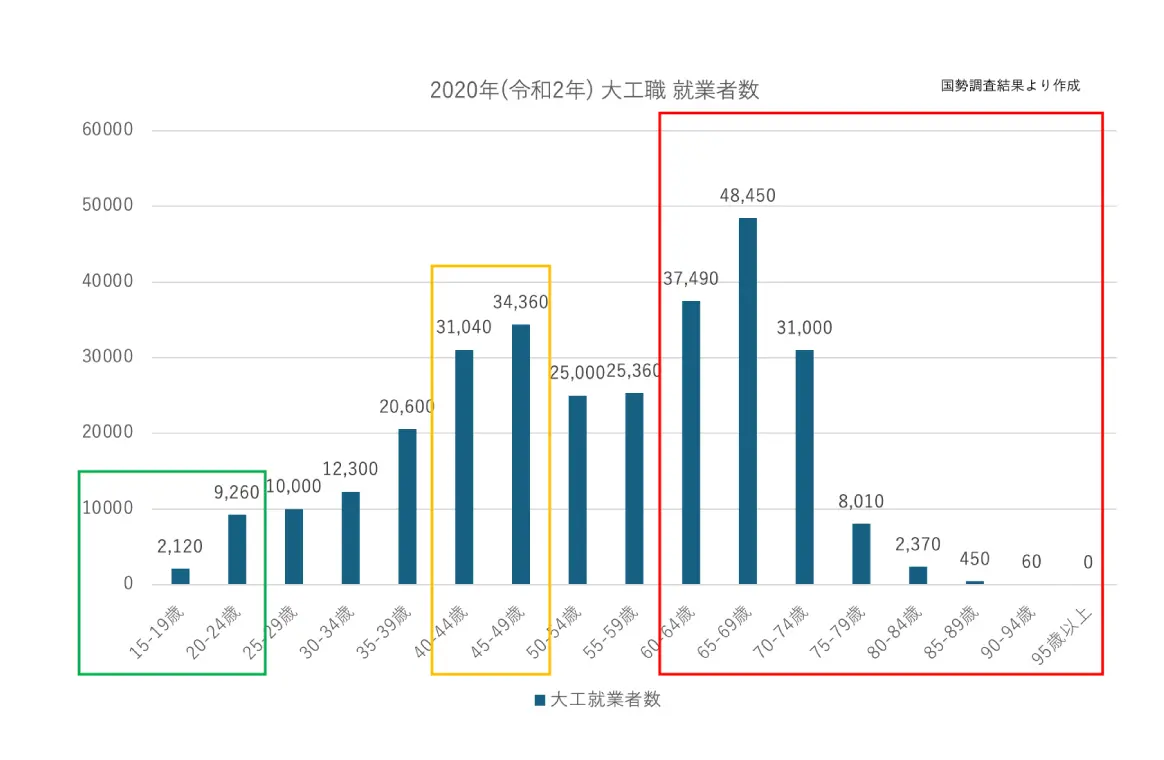

国勢調査結果から2020年の左官就労者数は約6万人、大工就労者数は約30万人です。

年代別で見てみると赤枠で示した60歳以上が左官は52.4%、大工は42.9%と大きな比率を占めており、体力面から現場では働けない方が含まれている可能性があります。また、黄色枠内は、バブル景気に建設業に若年者が大量に入職した世代です。緑枠の若年層は、入職者が少ない事が見てとれます。また、早期離職者が存在する可能性があります。

それから5年が経過した現在、左官・大工共に就労者数は確実に減少しています。

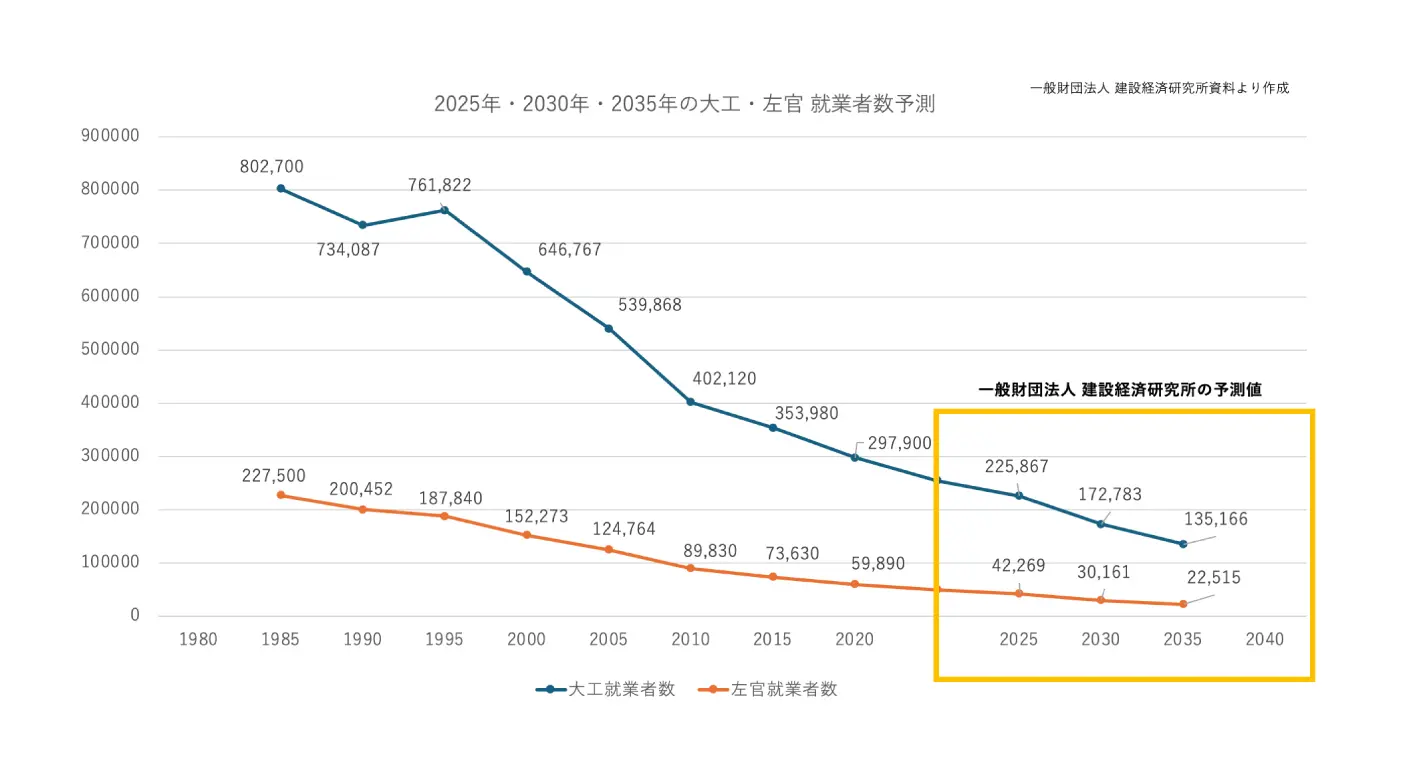

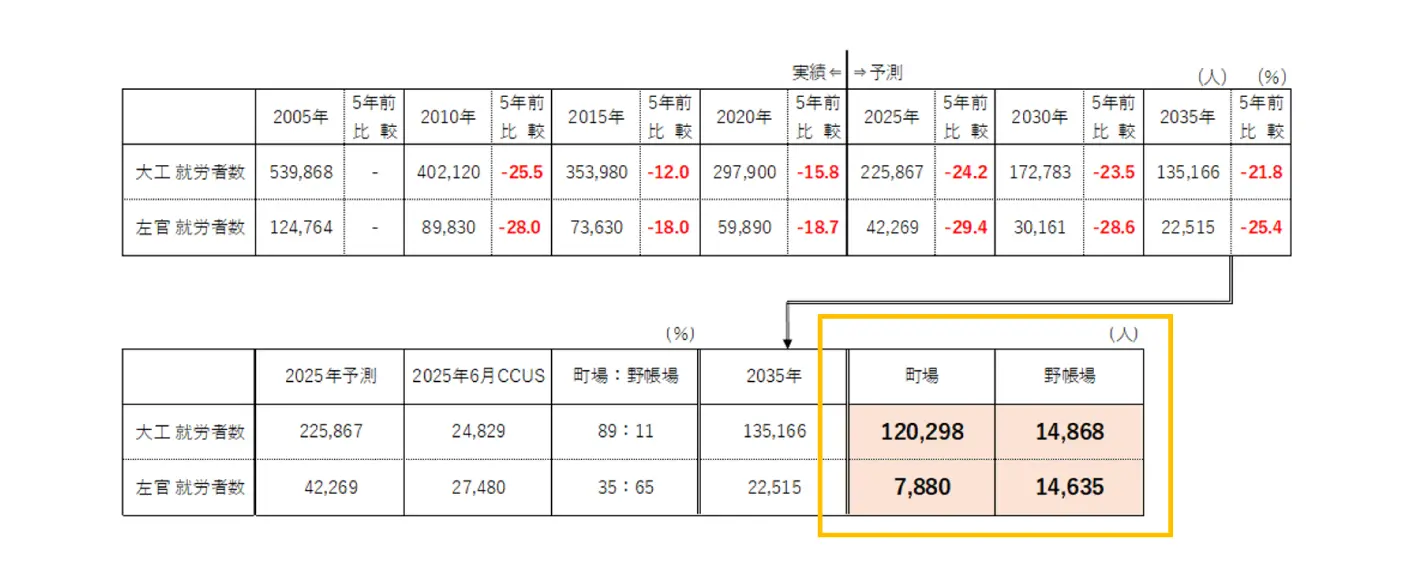

上記のグラフは、一般財団法人建設経済研究所様が公表している2025年、2030年、2035年の就業者数予測です。

2025年は国勢調査が行われる年ですが、上記予測より2025年の大工就労者数は225,867人、左官就労者数は42,269人に減少しているのではないかと予測されています。

2035年に向けて今後10年間で更に半減してしまうという予測がされています。

※CCUS(建設キャリアアップシステム)は、国土交通省と建設業団体が推進している建設技能者の就労履歴や資格をデータベース化する仕組みです。

※CCUSの問題点:CCUS登録は2019年から開始したシステムで、60歳以上の更新期間は15年(特例)、60歳以下は更新期間が10年です。退職・転職しても本人が登録解除をしない限り登録者は減らないため、更新が必要な2029年~2034年には大量の登録者の減少が危惧され、実数は公表値より確実に少ないことが予想されます。

次により細かく就労者数を予想します。

建設には町場と野帳場という分野が存在し、それぞれに求められる技術や価値観が異なります。

「町 場」=住宅の新築など小規模な建築

「野帳場」=大きな現場での建築や土木工事

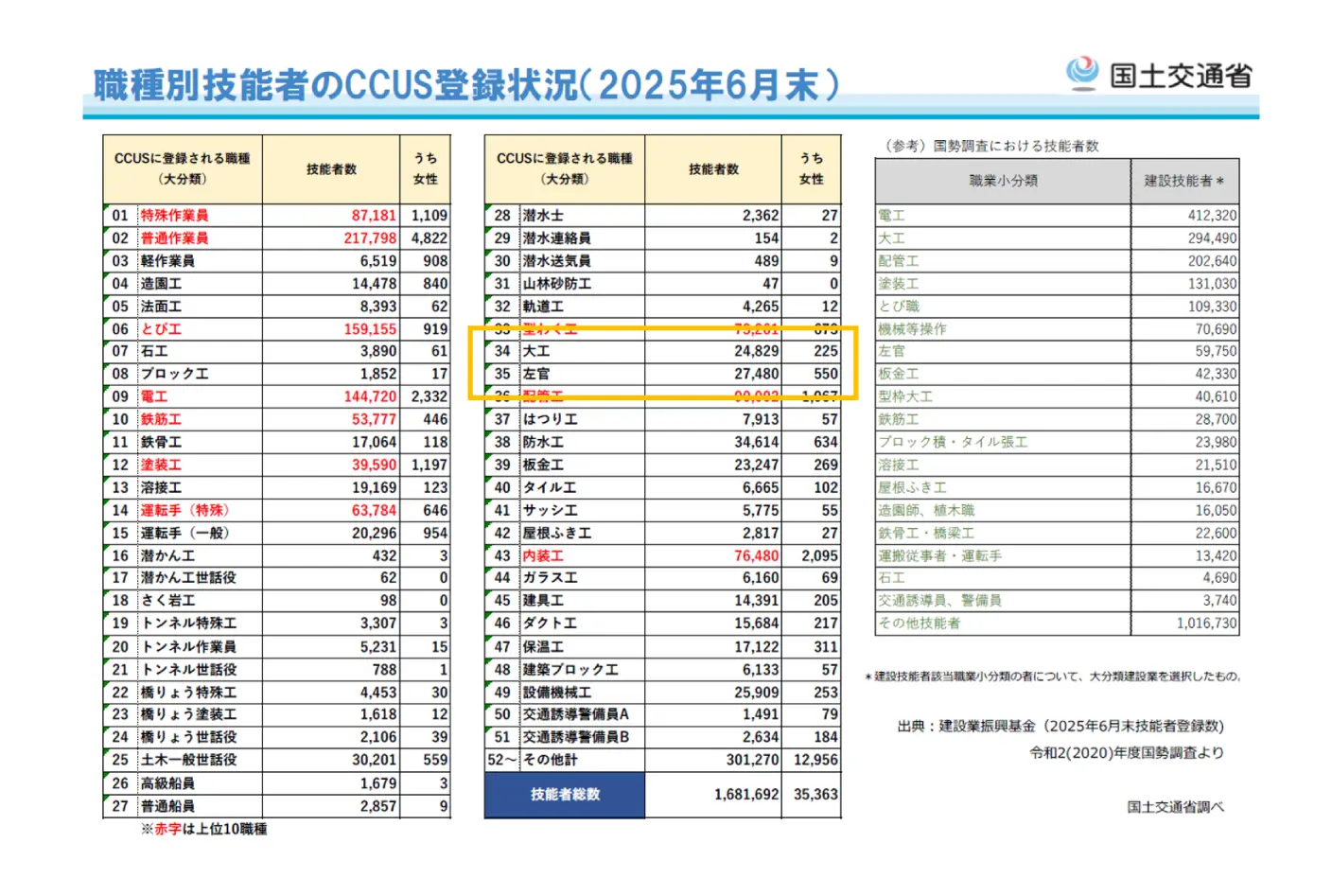

職種別技能者のCCUS登録状況(2025.6末)は、

大工就業者予想は24,829人、左官就業者予想は27,480人となっています。

CCUS登録者は町場より野帳場の技能者登録が圧倒的に多くみられます。

※2025年9月より、これまで野帳場の就業者に偏ったCCUS活用の裾野を拡大させる目的で、町場である「住宅建築関連技能者」の基準を新設しました。

一般財団法人建設経済研究所様が公表している2025年の就業者数とCCUS登録者を野帳場のみの技能士とみなした際の、町場と野帳場の人数と割合がこちらです。

2025年

大工|225,867人=町場:野帳場=201,038:24,829(人) 89.0%:11.0%

左官|42,269人=町場:野帳場= 14,789:27,480(人) 35.0%:65.0%

大工の仕事は、CCUS登録者数を用いると町場と野帳場の比率が約9:1と、圧倒的に町場に偏っています。木造建築の多くが住宅であることが背景にあり、実際に大工の9割は住宅建築を手がけているのが現状です。

「大工」という職業は認知度も高く、若年層が比較的イメージし易い職種だと思います。

濱﨑組では、大工の育成において町場・野帳場のどちらにも対応できる職人を目指しています。

今後、環境問題への配慮から木造建築の需要はさらに高まると見られており、住宅以外の公共施設・商業施設・中高層木造建築などでも、木造大工の力が求められます。その中で、野帳場で活躍できる木造大工は非常に貴重な存在です。

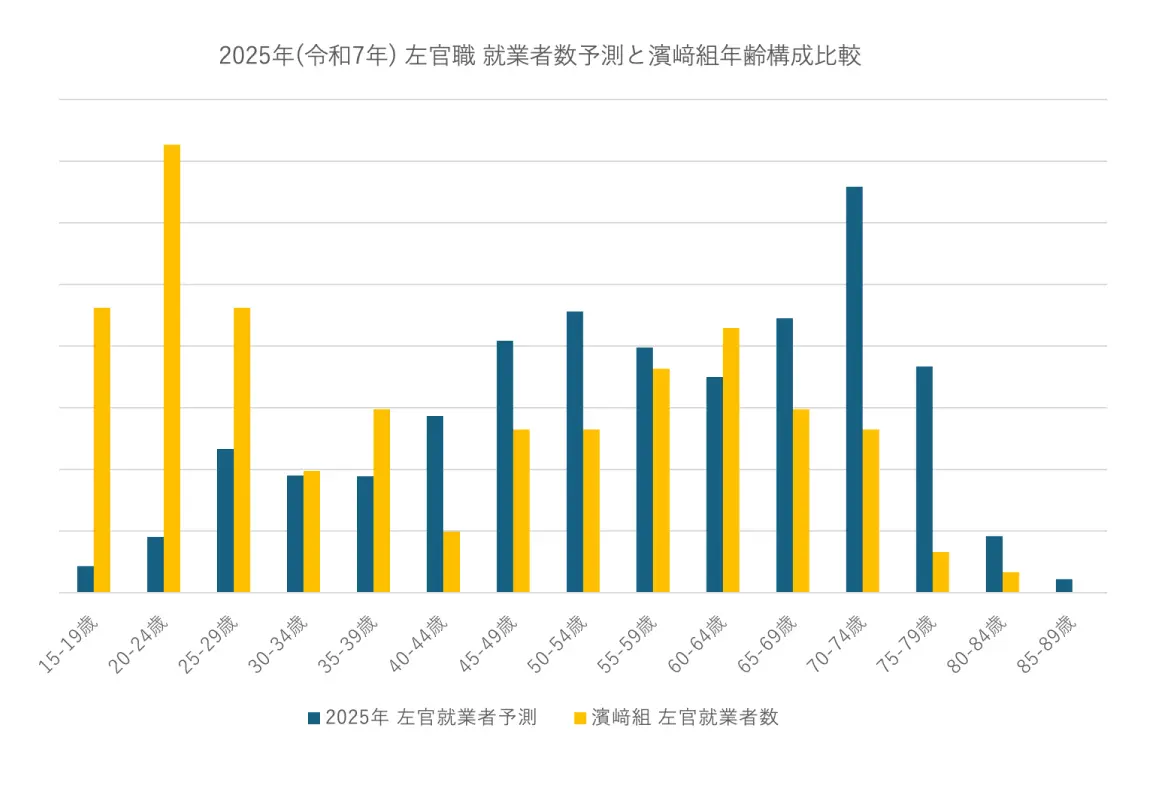

左官は、町場と野帳場で約4:6の割合で野帳場がやや高めです。しかし、その内訳を見ると、いくつか深刻な課題が浮き彫りになります。町場の左官技能者は個人事業主が多く、高齢化が進行。後継者不足が深刻。実数はもっと少ないと推測できます。野帳場の左官技能者は企業に属する技能士が多く、一部は個人事業主。しかし、全国でわずか27,480人しかいません。左官という仕事は、建物の“仕上げ”を担う重要な技術職ですが、大工に比べて認知度が低く、若い世代へのアピールが難しい現状があり、「絶滅危惧職種」とまで言われるようになっています。しかし、返して言えば、技能さえ身につければ、ますます貴重な存在となり機械化が難しい将来性のある仕事の一つと言うことができます。右の図は、一般財団法人建設経済研究所様が公表している2025年の左官就業者数予測を年齢別にしたものに濱﨑組の2025年9月の在籍する技能者数を同率としてグラフ化したものです。

濱﨑組の就労者は基本的に新卒採用で、左官就労者数予測に対して濱﨑組の就労者は若年者が多いことが特徴です。このグラフから少なくとも今後2.30年間は強い競争力を保持出来ると考えます。

職人がますます求められる時代へ

働人口に対する左官就労者数

業者数推移:左官技能者

労働人口の減少より早いペースで技能者減少

労働人口の減少より早いペースで技能者減少

業者激減で

引く手あまたとなる

- ・気付かれていない価値あるニッチな職種

- ・濱﨑組だからこそ可能な将来設計

- ・国家資格取得支援と教育体制

- ・各世代に指導員資格者在籍

- ・キャリアアップを推進し収入UP

左官技能を活かし、

新たなフィールドで活躍

時代が求める持続可能なものづくり

時代が求める持続可能なものづくり

AI技術・機械化・工業化が

進むが…

AI・機械化での代替が難しい技能

AI・機械化での代替が難しい技能

技能者が足らない地域からの施工依頼

同じ技術でも場所が変われば価値が変わる

同じ技術でも場所が変われば価値が変わる

未来につながる職人仕事を、ここから。

濱﨑組は、現状を理解し、未来を見据え、時代に対応できる左官・大工の育成を通じて、建設業界の持続可能性に貢献していきます。左官は高齢化で町場の仕事に人が回らず、野帳場の現場も人員不足が更に深刻化します。今後10年間ゼネコン・工務店共に技能者の確保が生命線となるでしょう。若年者の入職と育成、技能継承が不可欠であり、今後若年者は求められる技能を身に付ければ、将来性が約束されます。建設業の未来には、技術と人材が必要不可欠です。濱﨑組では、手に職を持つことの誇り、そして社会を支えるものづくりの意義を次世代へ繋ぐ取り組みを続けています。